转载:中文SNS的真实现状和机会

时间:2009-10-21

来源:互联网

一,什么是SNS抽象一个SNS模型,它必须且仅包括三要素:profile,relationship,interactive。用人人网来举例说明:profile包括实名、头像、空间,班级信息等等;relationship是在人人网上呈现的用户同学关系,朋友关系等等;interactive是类似facebook以feed为主的交互模式

这里我们需要澄清三个问题:

1,并不是有了facebook才有sns:互联网sns应用历史悠久,比如国外的linkedin,国内的“****”都是SNS。这些“老牌”的 SNS应用和facebook的一个重要区别是facebook在sns第三要素(interactive)方面有所突破,特别是创新出feed为主 的interactive模式,这使得facebook从众多sns中脱颖而出。更进一步思考twitte同样是sns,而twitter赢也赢在创新的interactive上(短语follow机制)。由此我们可以得出一个结论:SNS网站的关键是设计interactive模式,即网站如何进行产品设计,以帮助用户建立和维护关系。而创新的interactive如果切合用户需求,就能快速发展。从这个意义上说,截至目前为止,国内sns真正创新网站只有kaixin001。因为kaixin001创新出一种有别于facebook等网站的新interactive模式:“羽量级”社交游戏。国内别的sns网站在interactive方面基本上亦步亦趋,facebook出来了抄facebook,twitter出来了抄twitter。

2,为什么要做sns:互联网很大,为什么要盯住sns呢?毋庸置疑,很大程度是国内业界在盲目追热点。因为facebook火了,twitter火了, 所以我们要“山寨”。这就是一些网站做sns的目的。从商业上说,这种跟随策略并无不妥。但这种做事的思路,也确实低估了sns的价值。SNS是解决如何利用互联网加强“人与人”的沟通,这本身就是一个类似google、百度解决了“人与信息”那么庞大的市场;因此无论是做sns或投资sns,都不应抱着“山寨”的心态,眼界应高一点,要看到SNS是互联网强健的基础应用,要从浮躁地追捧facebook或twitter中抽离出来,去真正解决海量用户的真实沟通需求。

3,“拼图”的SNS建站:上面强调了interactive的重要性,但并非忽视profile和relationship。事实上,profile,relationship,interactive三者有点像“拼图”——每个元素都有若干解决方案,你选择其中一种方案,三者创新的组合起来成为sns应用。比如profile中要求实名制?或非实名制?relationship定位交新朋友?还是维护老朋友?interactive是采取feed?还是follow,还是你创新的一种方式?等等。SNS建站就是根据用户需求,去设计合适的上述三要素。

二、中文SNS“大局已定”?

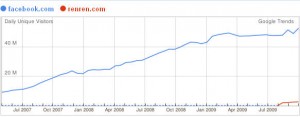

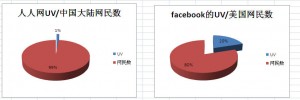

最近很多人说中文sns大局已定,基本没什么市场空间了。对于这种说法,先请看下面2张图:

以目前国内最大的独立sns网站人人网来说,从google trends可以看出独立uv在300万左右,facebook独立uv在6000万左右(这个数据可能低估了人人网的uv,但因为是同等条件下比较,所以我们暂时忽略)。如图1

<!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

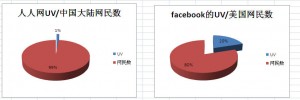

从UV绝对数上看,人人网和facebook不是一个量级。但更重要的还是下面的比较:我们以中美两国都有2亿网民计,人人网每日uv仅占中国网民的1%;而facebook剔除1/3的国际业务后,以4000万UV来计算,占据美国网民的20%

<!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

上面说了,人人网的uv可能被低估;但是我们看上图可知,即使人人网的真实uv提高2倍到900万,也只占大陆网民数的3%左右。人人网比较facebook高达20%的网络渗透率,差距甚远。

数据胜于雄辩。说国内sns“大局已定”并没有数据支持。反而数据显示,中文SNS对大陆用户来说,还只是萌芽期。

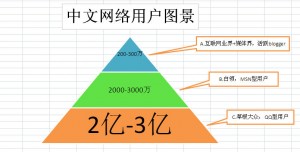

三、真实的中文网络世界—— “三层金字塔”

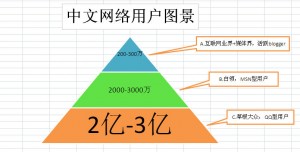

造成中美两国SNS渗透率不同的主要原因,在于两国网民结构。相对于美国中产阶级为主的“纺锤形结构”,中文网络呈现非常明显的1:10:100“三层金字塔结构”。如下图:

<!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

A类用户,在金字塔最高端,他们是200-300万左右互联网从业人员或媒体人士,他们对互联网的熟悉和使用程度,完全可以和熟练的美国用户媲美。对于这个阶层,互联网服务对于他们几乎没有国界和文化差异。如果用一种互联网服务代表他们,他们是活跃的具原创性blogger

B类用户,在金字塔中间,他们是2000-3000万左右所谓“白领”用户。他们一般受过良好教育,在一线城市,对互联网应用能跟风使用,但并不娴熟。对于这个阶层,互联网服务需要本地化,具有“中国特色”。如果用一种互联网服务代表他们,他们是活跃的msn用户

C类用户,在金字塔底层,他们是2亿-3亿左右的“草根大众”。他们往往教育程度一般,不在一线城市,不从事办公室工作。对于这个阶层,互联网服务对他们来说往往局限于一、两个特定服务(比如玩网游可能玩几年,都从没打开过ie)。如果用一种互联网服务代表他们,他们是活跃的QQ用户

需要说明的是,SNS网站为上述哪类用户服务并无定论。如果不考虑商业价值的话,你完全可以设计为任何用户群体的SNS网站。但是,如果考虑要把sns网站做成具有上市价值的“big deal”,你会发现只能这样选择:

(1)如果你面向200-300万的A类用户,那么你的活跃用户arpu值需要在几百—几千之间(参照阿里巴巴);

(2)如果你面向2000-3000万的B类用户,那么你的活跃用户arpu值需要在几十—几百之间(参照巨人网络);

(3)如果你面向2亿-3亿的C类用户,那么你的活跃用户arpu值需要2-3元(参照腾讯)

更进一步你会发现,如果你做的是综合型sns网站,你其实别无选择——因为对于综合性sns网站来说,上面的活跃用户不可能平均每月花几十元钱,要做成big deal的SNS,你只能选择C类用户成为你的目标群体。

四、中文SNS的真实现状——“光晕效应”掩盖下的“错位”

能看到我这篇博客文章的,100%是业界人士或媒体人士,也就是我上述的A类或B类用户。所以大家都有这样的体验:咦,我身边的朋友都在玩开心网或者人人网;我所看到报纸上也有很多关于他们的新闻——所以,这些sns网站就很“火”。

上面这段话中,前面都正确,但唯一是最后的结论有问题——因为你是A、B类用户,因为“光晕效应”的原因,很难客观判断。在A、B类用户群体中的“火”,不是真正的“火”。只有在C类人群中成为普遍应用,才是有所成。

关于这种互联网产品的“光晕效应”,在互联网业界和投资界形成一个非常有趣的现象:有一些网站突然“火”了,快速增长;然后看重增长速度的VC就赶紧进入,但资金进入之后,网站增长却变缓了。造成这种情况的原因,并不是网站预先造假,而仅仅是因为——一般国内创业网站都是跟进美国模式,所以推出的服务特别适合A类用户(上面已经说了,A类用户和美国用户无差异),于是在A类用户中快速爆发;而恰恰这个时候投资人看到了,资金进入;网站却到了下一个阶段:如何突进到C类用户。由于网站服务压根只适合a类用户,不适合c类用户,所以即使有了资金,网站速度也变缓了。

我们以人人网为例,在陈一舟收购之前,人人网在a类用户中快速发展;陈一舟收购之后,利用资金把人人网推进到b类用户;但是,陈一舟再有钱,也无法真正进入C类用户!因为人人网的sns是美国facebook模式,根本不适合中国的c类用户。

同样一个案例是kaixin001。前面我们说了,Kaixin001的sns比较有特色,但其依旧是面向a类和b类用户的sns。所以在09年下半年,经过“开心农场”,开放注册,买百度广告等等一系列强力推广之后,kaixin001的增长也平缓了。究其原因,同样是他们的服务只是面向a类和b类用户——甚至比人人网更倾向高端。

关于kaixin001还可以多说一句:kaixin001本质上是填补了“msn空间”衰落之后的市场空白区。基本上,你可以把kaixin001想象成msn的web端——类似qq空间对qq im的补充。

一方面,同为a类用户的媒体“叫好”不断;另一方面,不能突入到c类用户中形成真正的“叫座”,这样“叫好不叫座”的“错位”,就是当下国内sns的真实现状。不要认为这是时间的问题,不,这不是时间的问题。以目前国内最大的独立sns人人网来说,它已经上线4年了,但市场渗透率依旧只有1%左右(前图);相比较facebook上线4年的2008年,早已经是美国的主流应用。

不过更重要的,对于上述“错位”的分析,要有一个正确的思路——错的只是这些具体的网站,并不是SNS。不能因为这些网站没突入到C类用户,就否定SNS在中文网络的吸引力。因为我们有反证,这就是QQ——QQ证明了中文用户也需要SNS。

五、QQ的SNS三件武器

QQ用了3个产品,搭建出了适合C类中文用户的SNS雏形。这三个产品是:IM、空间、qq群。

关于QQ的分析,我不想详说了。只提一点:比如“QQ群”,非常强大、灵活、简洁,它的力量远远被业界忽视。QQ用“QQ群”一个产品,就很好地满足了C类用户,也就是几亿人对SNS的需求。而这几亿用户的sns需求,也就是这样足矣,他们才不会真正需要什么feed等等。

正是因为QQ的三产品sns部署,基本已经覆盖了C类用户的sns需求,而独立sns网站也要抢夺这部分用户。所以我们可以这样说:如果一个独立sns网站,能够对QQ产生实质性挑战,那么这个独立sns网站才算真正做起来了;反之亦成立:如果某个独立sns网站对QQ产生了实质性挑战,那么这个独立sns网站至少是走对了方向,没有“错位”。

判断中文sns是否值得投资的有且只有一个标准:网站是否能对QQ产生实质性挑战。如果没有这点,那么sns网站再怎么快速发展,也会迅速触及自身的“天花板”。如果哪个综合性sns网站说,我们不做qq用户,我们只做高端白领用户,那么几乎可以肯定这个网站没戏。

六、机会

QQ的sns三产品部署虽然强大无比,但并非无懈可击。举例来说,比如“QQ群”这个产品,其实和twitter是“异质同构”。那么,如果用twitter的一些思路去创新设计,是不是能更好的满足C类用户的sns需求呢?这里存在着机会。

这里我们需要澄清三个问题:

1,并不是有了facebook才有sns:互联网sns应用历史悠久,比如国外的linkedin,国内的“****”都是SNS。这些“老牌”的 SNS应用和facebook的一个重要区别是facebook在sns第三要素(interactive)方面有所突破,特别是创新出feed为主 的interactive模式,这使得facebook从众多sns中脱颖而出。更进一步思考twitte同样是sns,而twitter赢也赢在创新的interactive上(短语follow机制)。由此我们可以得出一个结论:SNS网站的关键是设计interactive模式,即网站如何进行产品设计,以帮助用户建立和维护关系。而创新的interactive如果切合用户需求,就能快速发展。从这个意义上说,截至目前为止,国内sns真正创新网站只有kaixin001。因为kaixin001创新出一种有别于facebook等网站的新interactive模式:“羽量级”社交游戏。国内别的sns网站在interactive方面基本上亦步亦趋,facebook出来了抄facebook,twitter出来了抄twitter。

2,为什么要做sns:互联网很大,为什么要盯住sns呢?毋庸置疑,很大程度是国内业界在盲目追热点。因为facebook火了,twitter火了, 所以我们要“山寨”。这就是一些网站做sns的目的。从商业上说,这种跟随策略并无不妥。但这种做事的思路,也确实低估了sns的价值。SNS是解决如何利用互联网加强“人与人”的沟通,这本身就是一个类似google、百度解决了“人与信息”那么庞大的市场;因此无论是做sns或投资sns,都不应抱着“山寨”的心态,眼界应高一点,要看到SNS是互联网强健的基础应用,要从浮躁地追捧facebook或twitter中抽离出来,去真正解决海量用户的真实沟通需求。

3,“拼图”的SNS建站:上面强调了interactive的重要性,但并非忽视profile和relationship。事实上,profile,relationship,interactive三者有点像“拼图”——每个元素都有若干解决方案,你选择其中一种方案,三者创新的组合起来成为sns应用。比如profile中要求实名制?或非实名制?relationship定位交新朋友?还是维护老朋友?interactive是采取feed?还是follow,还是你创新的一种方式?等等。SNS建站就是根据用户需求,去设计合适的上述三要素。

二、中文SNS“大局已定”?

最近很多人说中文sns大局已定,基本没什么市场空间了。对于这种说法,先请看下面2张图:

以目前国内最大的独立sns网站人人网来说,从google trends可以看出独立uv在300万左右,facebook独立uv在6000万左右(这个数据可能低估了人人网的uv,但因为是同等条件下比较,所以我们暂时忽略)。如图1

<!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

从UV绝对数上看,人人网和facebook不是一个量级。但更重要的还是下面的比较:我们以中美两国都有2亿网民计,人人网每日uv仅占中国网民的1%;而facebook剔除1/3的国际业务后,以4000万UV来计算,占据美国网民的20%

<!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

上面说了,人人网的uv可能被低估;但是我们看上图可知,即使人人网的真实uv提高2倍到900万,也只占大陆网民数的3%左右。人人网比较facebook高达20%的网络渗透率,差距甚远。

数据胜于雄辩。说国内sns“大局已定”并没有数据支持。反而数据显示,中文SNS对大陆用户来说,还只是萌芽期。

三、真实的中文网络世界—— “三层金字塔”

造成中美两国SNS渗透率不同的主要原因,在于两国网民结构。相对于美国中产阶级为主的“纺锤形结构”,中文网络呈现非常明显的1:10:100“三层金字塔结构”。如下图:

<!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

A类用户,在金字塔最高端,他们是200-300万左右互联网从业人员或媒体人士,他们对互联网的熟悉和使用程度,完全可以和熟练的美国用户媲美。对于这个阶层,互联网服务对于他们几乎没有国界和文化差异。如果用一种互联网服务代表他们,他们是活跃的具原创性blogger

B类用户,在金字塔中间,他们是2000-3000万左右所谓“白领”用户。他们一般受过良好教育,在一线城市,对互联网应用能跟风使用,但并不娴熟。对于这个阶层,互联网服务需要本地化,具有“中国特色”。如果用一种互联网服务代表他们,他们是活跃的msn用户

C类用户,在金字塔底层,他们是2亿-3亿左右的“草根大众”。他们往往教育程度一般,不在一线城市,不从事办公室工作。对于这个阶层,互联网服务对他们来说往往局限于一、两个特定服务(比如玩网游可能玩几年,都从没打开过ie)。如果用一种互联网服务代表他们,他们是活跃的QQ用户

需要说明的是,SNS网站为上述哪类用户服务并无定论。如果不考虑商业价值的话,你完全可以设计为任何用户群体的SNS网站。但是,如果考虑要把sns网站做成具有上市价值的“big deal”,你会发现只能这样选择:

(1)如果你面向200-300万的A类用户,那么你的活跃用户arpu值需要在几百—几千之间(参照阿里巴巴);

(2)如果你面向2000-3000万的B类用户,那么你的活跃用户arpu值需要在几十—几百之间(参照巨人网络);

(3)如果你面向2亿-3亿的C类用户,那么你的活跃用户arpu值需要2-3元(参照腾讯)

更进一步你会发现,如果你做的是综合型sns网站,你其实别无选择——因为对于综合性sns网站来说,上面的活跃用户不可能平均每月花几十元钱,要做成big deal的SNS,你只能选择C类用户成为你的目标群体。

四、中文SNS的真实现状——“光晕效应”掩盖下的“错位”

能看到我这篇博客文章的,100%是业界人士或媒体人士,也就是我上述的A类或B类用户。所以大家都有这样的体验:咦,我身边的朋友都在玩开心网或者人人网;我所看到报纸上也有很多关于他们的新闻——所以,这些sns网站就很“火”。

上面这段话中,前面都正确,但唯一是最后的结论有问题——因为你是A、B类用户,因为“光晕效应”的原因,很难客观判断。在A、B类用户群体中的“火”,不是真正的“火”。只有在C类人群中成为普遍应用,才是有所成。

关于这种互联网产品的“光晕效应”,在互联网业界和投资界形成一个非常有趣的现象:有一些网站突然“火”了,快速增长;然后看重增长速度的VC就赶紧进入,但资金进入之后,网站增长却变缓了。造成这种情况的原因,并不是网站预先造假,而仅仅是因为——一般国内创业网站都是跟进美国模式,所以推出的服务特别适合A类用户(上面已经说了,A类用户和美国用户无差异),于是在A类用户中快速爆发;而恰恰这个时候投资人看到了,资金进入;网站却到了下一个阶段:如何突进到C类用户。由于网站服务压根只适合a类用户,不适合c类用户,所以即使有了资金,网站速度也变缓了。

我们以人人网为例,在陈一舟收购之前,人人网在a类用户中快速发展;陈一舟收购之后,利用资金把人人网推进到b类用户;但是,陈一舟再有钱,也无法真正进入C类用户!因为人人网的sns是美国facebook模式,根本不适合中国的c类用户。

同样一个案例是kaixin001。前面我们说了,Kaixin001的sns比较有特色,但其依旧是面向a类和b类用户的sns。所以在09年下半年,经过“开心农场”,开放注册,买百度广告等等一系列强力推广之后,kaixin001的增长也平缓了。究其原因,同样是他们的服务只是面向a类和b类用户——甚至比人人网更倾向高端。

关于kaixin001还可以多说一句:kaixin001本质上是填补了“msn空间”衰落之后的市场空白区。基本上,你可以把kaixin001想象成msn的web端——类似qq空间对qq im的补充。

一方面,同为a类用户的媒体“叫好”不断;另一方面,不能突入到c类用户中形成真正的“叫座”,这样“叫好不叫座”的“错位”,就是当下国内sns的真实现状。不要认为这是时间的问题,不,这不是时间的问题。以目前国内最大的独立sns人人网来说,它已经上线4年了,但市场渗透率依旧只有1%左右(前图);相比较facebook上线4年的2008年,早已经是美国的主流应用。

不过更重要的,对于上述“错位”的分析,要有一个正确的思路——错的只是这些具体的网站,并不是SNS。不能因为这些网站没突入到C类用户,就否定SNS在中文网络的吸引力。因为我们有反证,这就是QQ——QQ证明了中文用户也需要SNS。

五、QQ的SNS三件武器

QQ用了3个产品,搭建出了适合C类中文用户的SNS雏形。这三个产品是:IM、空间、qq群。

关于QQ的分析,我不想详说了。只提一点:比如“QQ群”,非常强大、灵活、简洁,它的力量远远被业界忽视。QQ用“QQ群”一个产品,就很好地满足了C类用户,也就是几亿人对SNS的需求。而这几亿用户的sns需求,也就是这样足矣,他们才不会真正需要什么feed等等。

正是因为QQ的三产品sns部署,基本已经覆盖了C类用户的sns需求,而独立sns网站也要抢夺这部分用户。所以我们可以这样说:如果一个独立sns网站,能够对QQ产生实质性挑战,那么这个独立sns网站才算真正做起来了;反之亦成立:如果某个独立sns网站对QQ产生了实质性挑战,那么这个独立sns网站至少是走对了方向,没有“错位”。

判断中文sns是否值得投资的有且只有一个标准:网站是否能对QQ产生实质性挑战。如果没有这点,那么sns网站再怎么快速发展,也会迅速触及自身的“天花板”。如果哪个综合性sns网站说,我们不做qq用户,我们只做高端白领用户,那么几乎可以肯定这个网站没戏。

六、机会

QQ的sns三产品部署虽然强大无比,但并非无懈可击。举例来说,比如“QQ群”这个产品,其实和twitter是“异质同构”。那么,如果用twitter的一些思路去创新设计,是不是能更好的满足C类用户的sns需求呢?这里存在着机会。

作者: gvtbs 发布时间: 2009-10-21

新浪微博做得不错,我大致有这么几点初步印象:

1,“邀请机制”做得很“紧”,到位,这是最大的亮点。对于类twitter,邀请机制非常重要,这是初步形成follow和“群”的关键。在新浪之前,国内twitter模式网站上,在此点都是照着twitter来,中规中矩,没错也没亮点。但新浪微博在“邀请机制”上,注意导入了新浪博客好友等等,这些细节,使得“邀请机制”更“紧”了。非常到位。

2,“名人”的资源把握,到位。本来新浪博客的长处就是“名人”,现在继续坚决发挥优势项目,顺理成章,到位。多说一句,有朋友说腾讯滔滔比较新浪微博如何?肯定滔滔不如微博到位啊。比如,对“名人”的理解,滔滔就没有新浪到位,也没有新浪的资源。不要以为腾讯是万能的,做滔滔的不是马化腾,做新浪微博的是陈彤;这相当于田忌赛马,新浪微博完全有希望战胜滔滔

3,针锋相对开心001等sns网站。有的朋友说,开心001上面的用户,本来就不玩twitter,所以新浪微博怎么能抢开心001的用户呢?开心001的用户玩“转帖”就够了。这种想法值得商榷,我的观点恰好相反——正是因为这拨用户不在开心玩twitter,所以他们才可能会在新浪玩。这里的最关键原因是:真正玩twitter的用户群(目标用户)恰恰就是这帮人。这拨用户就是所谓“白领”用户,其实说白了,就是用msn的用户,2000-3000万的一个用户群体。简单的比喻一下:开心001通过几款游戏,把新浪博客的用户抢走了(用户时间);而现在新浪试图通过新浪微博再抢回来。这是我的分析,同时,从新浪微博那么有针对性的邀请文字,可以侧面证明这估计也是他们的想法。

4,新浪微博的回复模式和twitter有差异。我个人认为,twitter的方式更优,其内在逻辑统一;新浪回复模式破坏了twitter传播的力量。

5,新浪微博和新浪博客一样,在“人气”上我估计都会“赢”;但是,商业上,新浪博客很赚钱吗?不过,新浪微博会比新浪博客好一些,因为有一条关键差异。这个看新浪微博后续策略了。如果没走好,基本上,新浪微博也很可能是“叫好不叫座”,只是门户广告的一个“注脚”,而不是独立的商业模式。

6,纯粹从商业或者说创业角度看,我一直认为twitter模式真的不适合创业者。其中最大的门槛就是“新浪”——它的门户衍生下的“名人”优势,可以说是虎视眈眈;创业者在前面探索,纯粹是为新浪做嫁衣。我认为中国互联网存在一个2000万和一个2亿。2000万,就是所谓“高端”用户,白领用户等等,在这个市场新浪原来以门户优势,后以“博客名人”加强了优势;2亿,就是多在网吧上网的,在这个市场qq一直以绝对用户和宽泛的产品线优势。图名,你就做这2000万人的生意,然后通过广告收入;图利,你就做这2亿人的生意,然后通过用户缴费收入。名利不可得兼。太多创业者在“图名”,而不是“图利”。

7,关于新浪微博的产品设计,我认为还有一点很重要。新浪现在做得也很到位。但我不想多说了,只讲一句:“新浪微博:功夫在诗外”,作为对新浪微博测试的总结。这是一个靠谱的产品。

1,“邀请机制”做得很“紧”,到位,这是最大的亮点。对于类twitter,邀请机制非常重要,这是初步形成follow和“群”的关键。在新浪之前,国内twitter模式网站上,在此点都是照着twitter来,中规中矩,没错也没亮点。但新浪微博在“邀请机制”上,注意导入了新浪博客好友等等,这些细节,使得“邀请机制”更“紧”了。非常到位。

2,“名人”的资源把握,到位。本来新浪博客的长处就是“名人”,现在继续坚决发挥优势项目,顺理成章,到位。多说一句,有朋友说腾讯滔滔比较新浪微博如何?肯定滔滔不如微博到位啊。比如,对“名人”的理解,滔滔就没有新浪到位,也没有新浪的资源。不要以为腾讯是万能的,做滔滔的不是马化腾,做新浪微博的是陈彤;这相当于田忌赛马,新浪微博完全有希望战胜滔滔

3,针锋相对开心001等sns网站。有的朋友说,开心001上面的用户,本来就不玩twitter,所以新浪微博怎么能抢开心001的用户呢?开心001的用户玩“转帖”就够了。这种想法值得商榷,我的观点恰好相反——正是因为这拨用户不在开心玩twitter,所以他们才可能会在新浪玩。这里的最关键原因是:真正玩twitter的用户群(目标用户)恰恰就是这帮人。这拨用户就是所谓“白领”用户,其实说白了,就是用msn的用户,2000-3000万的一个用户群体。简单的比喻一下:开心001通过几款游戏,把新浪博客的用户抢走了(用户时间);而现在新浪试图通过新浪微博再抢回来。这是我的分析,同时,从新浪微博那么有针对性的邀请文字,可以侧面证明这估计也是他们的想法。

4,新浪微博的回复模式和twitter有差异。我个人认为,twitter的方式更优,其内在逻辑统一;新浪回复模式破坏了twitter传播的力量。

5,新浪微博和新浪博客一样,在“人气”上我估计都会“赢”;但是,商业上,新浪博客很赚钱吗?不过,新浪微博会比新浪博客好一些,因为有一条关键差异。这个看新浪微博后续策略了。如果没走好,基本上,新浪微博也很可能是“叫好不叫座”,只是门户广告的一个“注脚”,而不是独立的商业模式。

6,纯粹从商业或者说创业角度看,我一直认为twitter模式真的不适合创业者。其中最大的门槛就是“新浪”——它的门户衍生下的“名人”优势,可以说是虎视眈眈;创业者在前面探索,纯粹是为新浪做嫁衣。我认为中国互联网存在一个2000万和一个2亿。2000万,就是所谓“高端”用户,白领用户等等,在这个市场新浪原来以门户优势,后以“博客名人”加强了优势;2亿,就是多在网吧上网的,在这个市场qq一直以绝对用户和宽泛的产品线优势。图名,你就做这2000万人的生意,然后通过广告收入;图利,你就做这2亿人的生意,然后通过用户缴费收入。名利不可得兼。太多创业者在“图名”,而不是“图利”。

7,关于新浪微博的产品设计,我认为还有一点很重要。新浪现在做得也很到位。但我不想多说了,只讲一句:“新浪微博:功夫在诗外”,作为对新浪微博测试的总结。这是一个靠谱的产品。

作者: gvtbs 发布时间: 2009-10-21

前段时间,随手写了一点关于twitter的认识,当时比较随意,只列举12345,没详细阐述。最近发生了一些事情,关于twitter(微博客)的讨论更多,我把我对twitter的认识也稍微完整分析一下:

一、twitter为什么火

在稍早的讨论中,我列举了如下3条原因:

1,可快速发布的内容

2,可快速发布的网站结构

3,病毒式传播设计

(一)可快速发表的内容

这包括两层意思:(1)发布“内容”,简短的文字为主;(2)发布“手段”多样化,包括web,客户端和手机,特别是手机

(二)可快速发布的网站结构

这也包括三层意思:(1)网站主交互模式是“分众型广播”,简单,且就在首页为主;(2)网站交互手段即时且简单,主要是即时回应(3)网站本身是一个开放平台,方便大量第三方应用植入

(三)病毒式传播设计

再次强调一下,“病毒式传播”产品一定是“网络效应”特点的产品,即:该产品如果只有你一个人使用,没法玩;你要玩好它,你必须要拉更多的朋友来。twitter就是具有这样特性的产品。

总结:简洁,开放,高效交互,可传播就是twitter的四大产品特点。可以这么说,twitter的成功,再次证明了一条互联网产品真理:简单就是力量!

二、twitter底层的用户逻辑:聚焦和扩散

但上面这些分析,基本只是涉及到站方(twitter),而没有谈到用户。换句话说,这些是“结果”,它证明了twitter满足了用户某种需求。而“原因”呢?也就是twitter满足了用户的什么“需求”呢?

基本上twitter有两类用户:“话唠型”和“粉丝型”。有数据显示,前者只有10%(相关报道);而总的看来,twitter基本上依旧符合了经典的“82原则”:20%的活跃用户支撑了整个网站,80%的用户是潜水员。

多 说一句,“82原则”非常重要。我总结了一个规律:互联网产品,凡是用户行为模式符合“82原则”的,无论站方怎么标榜,都是媒体型网站;凡是用户行为不 符合“82原则”的,无论站方怎么标榜,都是工具型网站;凡是媒体型网站,商业模式只能是广告;凡是工具型网站,商业模式只能是用户付费或各类按行为效果 付费(比如google广告这类特殊的“广告”)。

说回来twitter。twitter是“82原则”之下的典型的互动媒体型网站,但相比其他交互媒体模式(如BBS),twitter的用户使用逻辑有一个非常有趣的地方:twitter巧妙的处理了“聚焦”和“扩散”(传播)的关系。

以传统bbs来说,它基本可以看作是一个大众广播模式:楼主发了帖子,全互联网的人都能看到,并且可以评论,这有点类似在广场上,一个人吆喝一嗓子,大家都能听得见。

以 传统blog来说,它基本可以看做是一个小众广播模式:楼主写了日记,只有他的好友特意要找他,才能看到。这使得博主的声音要传播,必须具备两个条 件:1,博主具有牛博的实力,写的文章让很多人追着看;2,博主被新浪博客编辑等网站编辑推荐,这其实又类似上述广播模式了——只是借助频道编辑的外力

twitter 是“分众广播”模式。首先,它的follow产品设计,保证了普通的twitter至少有了固定的“听众”——这是它对比blog重要的一个进步,因为如 果不是rss订阅,blog的“访问者”是不可控的,我今天看你的博客,不代表明天还来看(而被订阅rss一般都是“牛博”);而twitter不一样, 我的“粉丝”会一直接收我的twitter,follow机制保证了一个普通的twitter与他的受众是“连接”的。这创造出一个“分众”。

更进一步,这是一个“聚焦” 的“分众”。所谓“聚焦”是指在一个follow的网络中,信息和情绪不断蓄积。举例,比如我follow了一个话唠,他每天可能说了20句话,但让我真 有回应欲望的就1句。但是,这20句话都推给我了,这就是信息的“聚焦”。而更重要的是,在我不断被动接受这些话唠的时候,我的情绪也在聚焦——我从不愿 意说点什么,被“听烦了”,忍不住想说点什么。

于是,就会出现一个“扩散”的“分众”。当一个潜水员被聚焦太久,某天某个话题突然能说几句的时候,潜水员堆积的发表欲望会喷涌而出,成为一个瞬间的“话唠”,信息就从一个“分众”网络开始传到另一个“分众”网络。

聚焦,是不断压缩弹簧;扩散(传播),是弹簧崩开——如此一松一弛,就是twitter用户需求的内在逻辑动力。

三、twitter和公共话题

上述“分众的聚焦和扩散”模型,就完全解释了一种twitter现象:为什么总是在社会热点事件的时候,twitter就会爆火——因为热点事件,能形成“公共话题”;而“公共话题”是从“聚焦到扩散(传播)”的关键一跃。

简单举例,比如我follow了一个美女。这个美女每天都絮叨她的那点小情绪小感觉,把我“憋”都够呛(聚焦);某天,这个美女突然在twitter中谈到了“邓玉娇”,我一看,好啊,好不容易有我能插上嘴的时候了,于是我开始回应谈论(扩散)

没有公共话题,就没有从“聚焦”到“扩散”的关键一步,也就没了twitter。公共话题是twitter的生命线。皮之不存,毛将焉附?更进一步,twitter是哈贝马斯“公共空间”理论的完美互联网实践。

四、中文twitter的艰难

最近热点事件,引发国内一些twitter模式网站受到影响。有的朋友认为,是不是搞好政府关系,就能解决这些影响呢?从上分析可知,非常难。twitter就是“公共空间”,而国内对“公共空间”的管理非常严。在国内做twitter网站,政策风险非常高。

那么,在国内做娱乐化的twitter模式可行吗?部分可行,但很难——除非娱乐圈经常发生“艳照门”这样的公共事件。但其实我们知道,虽然娱乐圈八卦不断,但“艳照门”这样的公共话题其实还是极少。

五、总结

基本上,我的这篇文章解释了twitter为什么和热点话题(时政话题、公共话题)紧密相关;以及做中文twitter的真正风险。

一、twitter为什么火

在稍早的讨论中,我列举了如下3条原因:

1,可快速发布的内容

2,可快速发布的网站结构

3,病毒式传播设计

(一)可快速发表的内容

这包括两层意思:(1)发布“内容”,简短的文字为主;(2)发布“手段”多样化,包括web,客户端和手机,特别是手机

(二)可快速发布的网站结构

这也包括三层意思:(1)网站主交互模式是“分众型广播”,简单,且就在首页为主;(2)网站交互手段即时且简单,主要是即时回应(3)网站本身是一个开放平台,方便大量第三方应用植入

(三)病毒式传播设计

再次强调一下,“病毒式传播”产品一定是“网络效应”特点的产品,即:该产品如果只有你一个人使用,没法玩;你要玩好它,你必须要拉更多的朋友来。twitter就是具有这样特性的产品。

总结:简洁,开放,高效交互,可传播就是twitter的四大产品特点。可以这么说,twitter的成功,再次证明了一条互联网产品真理:简单就是力量!

二、twitter底层的用户逻辑:聚焦和扩散

但上面这些分析,基本只是涉及到站方(twitter),而没有谈到用户。换句话说,这些是“结果”,它证明了twitter满足了用户某种需求。而“原因”呢?也就是twitter满足了用户的什么“需求”呢?

基本上twitter有两类用户:“话唠型”和“粉丝型”。有数据显示,前者只有10%(相关报道);而总的看来,twitter基本上依旧符合了经典的“82原则”:20%的活跃用户支撑了整个网站,80%的用户是潜水员。

多 说一句,“82原则”非常重要。我总结了一个规律:互联网产品,凡是用户行为模式符合“82原则”的,无论站方怎么标榜,都是媒体型网站;凡是用户行为不 符合“82原则”的,无论站方怎么标榜,都是工具型网站;凡是媒体型网站,商业模式只能是广告;凡是工具型网站,商业模式只能是用户付费或各类按行为效果 付费(比如google广告这类特殊的“广告”)。

说回来twitter。twitter是“82原则”之下的典型的互动媒体型网站,但相比其他交互媒体模式(如BBS),twitter的用户使用逻辑有一个非常有趣的地方:twitter巧妙的处理了“聚焦”和“扩散”(传播)的关系。

以传统bbs来说,它基本可以看作是一个大众广播模式:楼主发了帖子,全互联网的人都能看到,并且可以评论,这有点类似在广场上,一个人吆喝一嗓子,大家都能听得见。

以 传统blog来说,它基本可以看做是一个小众广播模式:楼主写了日记,只有他的好友特意要找他,才能看到。这使得博主的声音要传播,必须具备两个条 件:1,博主具有牛博的实力,写的文章让很多人追着看;2,博主被新浪博客编辑等网站编辑推荐,这其实又类似上述广播模式了——只是借助频道编辑的外力

twitter 是“分众广播”模式。首先,它的follow产品设计,保证了普通的twitter至少有了固定的“听众”——这是它对比blog重要的一个进步,因为如 果不是rss订阅,blog的“访问者”是不可控的,我今天看你的博客,不代表明天还来看(而被订阅rss一般都是“牛博”);而twitter不一样, 我的“粉丝”会一直接收我的twitter,follow机制保证了一个普通的twitter与他的受众是“连接”的。这创造出一个“分众”。

更进一步,这是一个“聚焦” 的“分众”。所谓“聚焦”是指在一个follow的网络中,信息和情绪不断蓄积。举例,比如我follow了一个话唠,他每天可能说了20句话,但让我真 有回应欲望的就1句。但是,这20句话都推给我了,这就是信息的“聚焦”。而更重要的是,在我不断被动接受这些话唠的时候,我的情绪也在聚焦——我从不愿 意说点什么,被“听烦了”,忍不住想说点什么。

于是,就会出现一个“扩散”的“分众”。当一个潜水员被聚焦太久,某天某个话题突然能说几句的时候,潜水员堆积的发表欲望会喷涌而出,成为一个瞬间的“话唠”,信息就从一个“分众”网络开始传到另一个“分众”网络。

聚焦,是不断压缩弹簧;扩散(传播),是弹簧崩开——如此一松一弛,就是twitter用户需求的内在逻辑动力。

三、twitter和公共话题

上述“分众的聚焦和扩散”模型,就完全解释了一种twitter现象:为什么总是在社会热点事件的时候,twitter就会爆火——因为热点事件,能形成“公共话题”;而“公共话题”是从“聚焦到扩散(传播)”的关键一跃。

简单举例,比如我follow了一个美女。这个美女每天都絮叨她的那点小情绪小感觉,把我“憋”都够呛(聚焦);某天,这个美女突然在twitter中谈到了“邓玉娇”,我一看,好啊,好不容易有我能插上嘴的时候了,于是我开始回应谈论(扩散)

没有公共话题,就没有从“聚焦”到“扩散”的关键一步,也就没了twitter。公共话题是twitter的生命线。皮之不存,毛将焉附?更进一步,twitter是哈贝马斯“公共空间”理论的完美互联网实践。

四、中文twitter的艰难

最近热点事件,引发国内一些twitter模式网站受到影响。有的朋友认为,是不是搞好政府关系,就能解决这些影响呢?从上分析可知,非常难。twitter就是“公共空间”,而国内对“公共空间”的管理非常严。在国内做twitter网站,政策风险非常高。

那么,在国内做娱乐化的twitter模式可行吗?部分可行,但很难——除非娱乐圈经常发生“艳照门”这样的公共事件。但其实我们知道,虽然娱乐圈八卦不断,但“艳照门”这样的公共话题其实还是极少。

五、总结

基本上,我的这篇文章解释了twitter为什么和热点话题(时政话题、公共话题)紧密相关;以及做中文twitter的真正风险。

作者: gvtbs 发布时间: 2009-10-21

思践他们的虾米网(www.xiami.com),前段时间上线了测试版。作为一个创业项目,我比较了解他们团队一年多来的坚持;确实挺不容易的。其中尤其有趣的是,虾米网是音乐网站;但做虾米网的这个团队,基本都出自阿里巴巴。为什么会这样?因为本质上虾米网的业务逻辑更像电子商务,而不是音乐;或者这么说:虾米网是一个音乐的c2c。

虾米网最大的创新就在于此。在它的模式下,每个用户以P2P模式分享音乐的同时,可以赚到或付出“虾米币”。每个音乐专辑,类似淘宝的一件商品。唯一的区别是,在虾米网模式下,商品的分发和消费都是数字模式的——音乐。

我非常认可虾米网的这个创新。当大约两年前,思践他们和我谈起这个思路时,我就眼睛一亮。在这个思路贯穿下,虾米网是C2C的交易模式,P2P的分发模式,两条线路可以天衣无缝的衔接起来!

终于虾米网上线了。但我隐隐有点失望。我认为主要问题在于这一版虾米网显得过于繁复,定位不够鲜明;尤其是,加入了“音乐分享社区”这个定位。我个人认为是多余的。为什么?因为网民对“音乐”的需求我认为只有一点:听到自己想听的歌曲。网络用户对“音乐社区”其实是没有需求的!而且尤其让我有点想不通的是,本来虾米网的P2P结合C2C,实际已经是一个比较高效的音乐分享模式了,为什么还要绕一下,去做“音乐社区”呢?

顺着这个看下去,那么,这一版的虾米网的重心到底在哪?如果希望用户在线分享高品质音乐,那没太多必要引入C2C的交易模式——高品质的音乐所吸引的用户,往往还真不会太在意赚一点小钱;往往会义务免费地分享音乐,为了自己的兴趣。从另一个角度看,如果希望用户使用C2C的音乐交易模式,那么web端的“音乐社区”完全可以弱化,同时对音乐的品质要求可以降低

更进一步,从现在这一版虾米网可以看出,思践他们虾米的团队在“商务”和“社区”两者之间逡巡。而这种“犹豫”,基本上是试图在“社会化商务”方面进行尝试的网站,所必然遇到的两难处境。因为我也做这方面的业务,所以我能理解“商务”和“社区”的矛盾,以及试图对两者进行取长补短融合的艰难。而我的结论是:“商务”和“社区”,没有中间路线,只能“二选一”。这点经验,希望思践他们团队能参考。

最后借这篇文章,特别有个感触:在一个正常的行业处境中,往往大公司“应当”承担更多的责任,因为他们有更多资源,应为行业的创新做更多的努力;但是在中国互联网,情况完全相反:拿着几亿美元的大网站,去做小网站的山寨版,还感觉很开心;拿着几千万美元的大网站,去做QQ插件,还感觉为人民服务——而几乎没拿到钱的小团队,比如虾米网,蚂蚁网,却一直在试图进行真正的模式和业务创新;并且,正在为创新付出代价。

我们不妨拭目以待,看看中文互联网的历史,到底最终是属于“陈开心”、“庞彩虹”?还是由虾米、蚂蚁等等真正信仰互联网的人们,书写下一页小小的注脚。

虾米网最大的创新就在于此。在它的模式下,每个用户以P2P模式分享音乐的同时,可以赚到或付出“虾米币”。每个音乐专辑,类似淘宝的一件商品。唯一的区别是,在虾米网模式下,商品的分发和消费都是数字模式的——音乐。

我非常认可虾米网的这个创新。当大约两年前,思践他们和我谈起这个思路时,我就眼睛一亮。在这个思路贯穿下,虾米网是C2C的交易模式,P2P的分发模式,两条线路可以天衣无缝的衔接起来!

终于虾米网上线了。但我隐隐有点失望。我认为主要问题在于这一版虾米网显得过于繁复,定位不够鲜明;尤其是,加入了“音乐分享社区”这个定位。我个人认为是多余的。为什么?因为网民对“音乐”的需求我认为只有一点:听到自己想听的歌曲。网络用户对“音乐社区”其实是没有需求的!而且尤其让我有点想不通的是,本来虾米网的P2P结合C2C,实际已经是一个比较高效的音乐分享模式了,为什么还要绕一下,去做“音乐社区”呢?

顺着这个看下去,那么,这一版的虾米网的重心到底在哪?如果希望用户在线分享高品质音乐,那没太多必要引入C2C的交易模式——高品质的音乐所吸引的用户,往往还真不会太在意赚一点小钱;往往会义务免费地分享音乐,为了自己的兴趣。从另一个角度看,如果希望用户使用C2C的音乐交易模式,那么web端的“音乐社区”完全可以弱化,同时对音乐的品质要求可以降低

更进一步,从现在这一版虾米网可以看出,思践他们虾米的团队在“商务”和“社区”两者之间逡巡。而这种“犹豫”,基本上是试图在“社会化商务”方面进行尝试的网站,所必然遇到的两难处境。因为我也做这方面的业务,所以我能理解“商务”和“社区”的矛盾,以及试图对两者进行取长补短融合的艰难。而我的结论是:“商务”和“社区”,没有中间路线,只能“二选一”。这点经验,希望思践他们团队能参考。

最后借这篇文章,特别有个感触:在一个正常的行业处境中,往往大公司“应当”承担更多的责任,因为他们有更多资源,应为行业的创新做更多的努力;但是在中国互联网,情况完全相反:拿着几亿美元的大网站,去做小网站的山寨版,还感觉很开心;拿着几千万美元的大网站,去做QQ插件,还感觉为人民服务——而几乎没拿到钱的小团队,比如虾米网,蚂蚁网,却一直在试图进行真正的模式和业务创新;并且,正在为创新付出代价。

我们不妨拭目以待,看看中文互联网的历史,到底最终是属于“陈开心”、“庞彩虹”?还是由虾米、蚂蚁等等真正信仰互联网的人们,书写下一页小小的注脚。

作者: gvtbs 发布时间: 2009-10-21

彩虹QQ事件:格局和屁股

事件。大约半个月前,业界的一些论坛突然出现原腾讯公司员工“诉苦”帖。苦主们在文章中,把腾讯描绘成恶霸一样的企业,对离职员工居然予以“起诉”。但在这些惨情文字的背后,我注意到两点:第一,这15名员工一直没说自己目前在哪家公司;第二,这15名被起诉员工绝非目前失业在家的苦主,而肯定是在从腾讯跳槽之后拿着高薪。

“苦主”不是真的那么“苦”,那为什么业界论坛突然不约而同出现这些“诉苦”帖呢?只有一个解释:这是一次“有组织、有策划、有预谋”的网络公关,并且是这15名员工所在的神秘公司和腾讯之间,即将摊牌前的网络造势。而且可以断定,在这次神秘公司和腾讯的博弈中,神秘公司应处于不利位置,所以才希望借势网络舆论。顺带总结一条真理:凡是网络论坛突然“整齐”出现某事件帖,且事件非公共事件,则背后必然有利益方。说白了,类似遇到这样的事情,压根不用轻易同情某方或指责某方。最好的态度是:看戏。免费的网络攻防战,不看白不看。

所以,当“诉苦”帖出现后,我一直饶有兴味地等待揭晓谜底——到底谁动了腾讯的奶酪?我原以为这个答案需要点时间,没想到事态肯定已经发展到图穷匕见的阶段。因为没多久,答案就自动揭晓:51.com

上面是整个事件的第一回合。点评一下,在这个回合中,51.com无论事先是其员工身份“诉苦”,还是事后以公司身份回应支持“跳槽”,种种做法并没有得分。为什么没得分?第一,这不是公共事件,只是两个公司商业之争——虽然51拼命试图把这个事件转换为“反垄断”之类的公共事件,但他确实不是;第二,苦主也不是真的就那么“苦”,所以同情分得得不多。

随后,双方第二回合开始了。这次发起方应是腾讯相关,并且也是利用业界论坛——同样,在业界论坛整齐地出现了一批帖子,这批帖子指出彩虹QQ的幕后是51.com。看到这里,我是看明白了。

先前我一直想不通,为什么马化腾会真的在乎51.com挖了他的人。有人说了,你不知道吗?听说51.com现在是腾讯最大的竞争对手。这您是外行了。这您是没看51.com真实流量分布了。51.com空间流量别说和腾讯比,就是和腾讯空间,都不是一个数量级。而在我的印象中,说51.com是腾讯的竞争对手的,好像就只有庞升东;以及一些“不明真相”的群众。(“不明真相”这个词用在这里很酷吧?哈哈)

那么,如果从业务上来说,马化腾不用特别在意51.com,为什么他又做出如此“强硬”的举动呢?这就要说到“QQ插件”了。马化腾对QQ插件的策略是“抓大放小”,小插件其实一直都有,而且活得也都不错。而若干年来,我见过n多小插件试图要做两个关键应用“显ip”和“显隐身”。

或者这么说吧,QQ插件唯一存在的必要性就是“显IP”或“显隐身”(去广告都是附属属性)。对于“显IP”几乎所有qq插件都做到了,技术上没难点啊;而对于“显隐身”,十年来,我几乎没见到一款qq插件稳定地做到——直到出现了“彩虹QQ”。

大约半年前,我第一次使用“彩虹QQ”,测试正常后我心说:彩虹QQ肯定会比珊瑚虫更火,更流行。然后我立刻想到:十年来,n多插件团队试图攻克的“显隐身”难关,为什么就“彩虹QQ”突破了呢;并且,很显然彩虹qq团队有绝活,使得没有别的插件团队能跟进!

现在答案都揭晓了。彩虹QQ背后是51.com,51.com当然有“绝活”啊——就是那些从腾讯跳槽到51.com的技术人才啊!难怪马化腾要对付51.com,因为51.com不是在“空间”这类侧翼阵地向其进攻,而是直接正面进攻腾讯的核心价值:IM

上面是整个事件的第二回合。点评一下,在这个回合中,腾讯公司先发制人,把“彩虹QQ”的内幕抛出,这让51.com相当的措手不及,因此产生其发言人黄绍麟头天否认,公司却第二天承认这样的滑稽闹剧。而尤其有趣的是,腾讯把整个事件总结为:“居然有合法注册的企业从事外挂制作,我们难以置信”。这句话非常到位。因为腾讯说到一个关键点:格局。

格局。商战亦是战争。战争是男人的游戏,需要有格局;而不是韦小宝那样撒一把白灰就跑。

前几年,我一直是51.com的有限度支持者。比如我可能是第一个在业界提出,51.com的一些产品做得有特色,大家可以多多学习;我也是非常早地呼吁大家重视51.com的发展。但我的支持一直是“有限度”的,因为51.com当时的一些做法也确实比较拿不出手,是我不认可的。

都不说用9991做弹窗,都不说试图收购“番茄花园”的传闻,都不说线下推广面向“特殊人群”的传闻,这些事情我都认为不算太过分。我觉得51.com比较过分的是他的“数据”,他的“数据”很难让人相信,而且比较搞笑。

比如老donews都记得,前几年有人贴出过51的在线人数生成器;我相信当时很多人都测试了,果然如此。51.com所显示的在线人数,楞是生成的,手工可调的;而且这点糗事居然还被曝光了,搞笑得很。

但是在当时,虽然51.com已拿到两轮投资了,不算一个小公司了,我还是没说什么,相当的理解和容忍创业网站的不易;同时支持他们,呼吁业界重视51.com的发展——这就是前段时间,我对51.com“有限度”支持的态度。

真正让我转变的是51.com的开放平台上线后,这个时候的51已经拿了几千万美元投资,估值已经是几亿美元的大型互联网网站。当时我又去测试,然后发现他们还在手工调整数据,数据特别不靠谱。我当时就怒了:小公司创业的时候,搞点“奇技淫巧”其实很正常,大家也可以理解和容忍;而现在你51.com都已经是那么大的公司了,怎么还搞这些不靠谱的事情——尤其是,“开放平台”说白了,是利用程序员的劳动力资源,如想运行正常,作为发起方的51.com尤须“诚信”。但是,如果那些最最最基础的数据都弄虚作假,并且习惯性作假,请问如何让大家相信你的“诚信”呢?

诚信,就是一个公司的“格局”。或者说,盗亦有道,真正的“格局”是应该做大事。如果老是搞一些小聪明的投机取巧,这么能cover住一个大企业,以及大资金?

而腾讯公司最新声明,其实就是点出了这点。比较而言,google拿着巨资考虑解决全球气候变暖,咱对51也没太大期望,但51拿着几千万美元却去做腾讯QQ插件——腾讯的员工肯定充满自豪。

格局太低了。上不了台面啊。

屁股。在这次彩虹QQ事件中,最傻的就是黄绍麟了。作为公司发言人,头天否认;第二天公司却承认,活生生被公司“出卖”。尤其是,作为《数字之墙》博主的黄绍麟,为了一份工作,他损失的是自己最宝贵的——公信力。

我一直是《数字之墙》的老读者,虽然我从没见过他。在黄加入51之前,他的博客很有价值,很多观点都是“干货”;而当他加入51之后,几次读他的博客,我都心说:哟,这不是庞升东吗?!

真是这样的,不怕黄先生笑话,自从他加入51之后,我认为“屁股决定脑袋”了。他的文章,他代表51的那些“发言人”谈话,基本我都是“反”着读了——他认为做得不对的地方,我会考虑其价值;他认为必须要做的地方,我会考虑是否有陷阱。真这样的。我也推荐大家这样“反读”一下试试。呵呵。仅供参考。

而对于黄绍麟的博客“变迁”,对于他的“屁股决定脑袋”,最好的对比其实就是我自己。我的博客“麦田的读书生活”,只要谈到蚂蚁相关业务,从不讳言就是PR,绝对主观。但是,我和黄绍麟有两点区别:

1,我是直言相告,只要谈及蚂蚁相告业务,都是pr,爱信不信;黄绍麟的《数字之墙》在其加入51之后,依旧貌似客观

2,我任何时候都不会否认事实。我可能回避,可能顾左右而言他,也可能说“今天天气哈哈哈”;但是,我,从来不否认事实。黄绍麟先生在这点上和我有本质区别,他胆大,他可以头天否认事实,第二天再让公司把他否认。

其实还有一点我没说。蚂蚁虽小,但我是蚂蚁的老板,我拿自己的公信力赌我自己的事业,输赢都是我自己的事情,我心甘情愿;但你黄绍麟不同了,51.com又不是你黄绍麟的,何苦赌得那么大呢?

更何况又赌在一个格局很小的棋盘上。“傻”就一个字,我不说两次。

浏览数:6591 次 星期三, 11月 26th, 2008 互联网 3条评论

博客已经过时了。。。。。。

作为一个活跃的博客(Blog)作者,三年多以来,我一直坚持更新一个专业博客《麦田的读书生活》。在这份基本上保持每周更新的博客上,我一直以“自媒体”的模式,几乎全部文章都围绕互联网网站运营,尤其是社区和电子商务方面内容。这份博客给我带来了一些所谓“名声”和快乐,带来了非常高的访问量——但现在,我却在认真思考一个问题:是不是应该关了这个博客。

因为,博客(Blog)已经过时了。

尘埃落定的博客。博客一诞生就存在两种属性,“自媒体”属性和“交互”属性。以国内来说,娱乐界的徐静蕾,文化界的王小峰、和菜头,IT界的keso等等,他们的博客全都是“自媒体”;而散落在qzone,百度空间千万普通人的博客日记,他们的博客全都是“交互”属性。这两类属性的博客无论从传播模式还是“功效”上来说,截然不同。在中文博客发展历史上,曾经出现过两类博客谁算“正宗”的争论,但现在看来,这是一个“伪问题”。两类博客都是博客。此外,中文博客网站排位之争,也尘埃落定——从“自媒体博客”来说,新浪做到了老大;从“交互博客”来说,qzone做到了老大。新浪和QQ,就是中文网络的——博客双雄。War is over。

现在反思这场时代性的“战争”,有一些比较有趣的结论:

1, 所有挟持“博客”概念(应用)的新兴网站,即使获得了投资,也都败于老牌网站的品牌优势(新浪)和用户优势(QQ)。即:概念(应用)+资本<品牌或用户

2, 因为我自己的工作经历(曾就职于某博客网站),所以我认为,新兴网站其实有过可能赢得老牌网站的机会“窗口期”;但在关键时刻,新兴网站既没有建立起“品牌”,又没有建立起“用户”,错失良机

3, “博客”这个当时的新兴概念,自身存在的上述“双重属性”,也客观上使得竞争的优势天平,偏向老牌网站——博客的“自媒体”属性,更有利于已经有“品牌”的网站,所以新浪会赢;博客的“交互”属性,更有利于已经有“用户”的网站,所以QQ会赢

4, 但最具有戏剧性的是,恰恰也是因为博客自身的“双重属性”,使得“博客”只是互联网的过渡性产品(应用)——“自媒体”属性,不如“网络媒体(门户)”有效;“交互”属性,对低端用户的要求又过高。

5, 其实我想说的是,博客,就是一个先天就“不完善”的应用;博客,就是一个缺乏商业价值的应用。因此无论“自媒体”,还是“交互”,哪条路走起来都很难,而且商业化方面,效率都不高。

6, 诸位,为什么这么多人,这么多年,做博客做的这么累;诸位,因为我们在一个几乎不可能成功的战场上,试图完成不可能之任务。

7,“博客过时了”并不是说个人以“博客”或“日记”这种方式,持续写作、表达的欲望会“过时”;每个人都有文字表达的欲望,这种欲望永远不会“过时”。只是在“博客时代”,这种欲望由“博客”工具来实现;但在“SNS时代”,这种欲望由sns网站“日记”工具来实现。事实上,几乎所有sns网站都有“日记”功能区块,即承担这种文字表达欲望。传统的博客应用,会成为sns应用的一个子集。

SNS是“博客终结者”。最近facebook火了,很多人看到的是“校园”或“白领”。我认为那只是表象。我曾经写过《巴别塔的倒掉:Facebook和Google之争的真相》,提到facebook的一些本质特性。但我现在认为,以Facebook为代表的SNS的真正力量,是“博客终结者”——SNS应用在“自媒体”和“交互”两方面,都比博客应用更具有效率。博客完成了网民的“主体性”,SNS将完成网民的“主体间性”。详细分析不展开了。

集中的门户——分散的博客——集中的SNS,互联网的发展就是这样不断螺旋上升、前进。

(完)

后记:

上文的思考仅是我对网站发展模式和脉络的思考,纯粹个人观点,不针对任何网站,尤其是博客网站。没准我的思考是错的呢,所以现在做着博客的哥们,不要介意。:)

另外透露一下,我确实在考虑永久关闭“麦田的读书生活”博客,而只在3个SNS类型网站交流,朋友们可以去那里找我:

蚂蚁网(http://www.mayi.com/people/41/)

5g(http://maitian.5gsns.com/)

Techweb同事录(http://home.techweb.com.cn/756)

浏览数:9788 次 星期四, 07月 3rd, 2008 互联网 98条评论

蚂蚁网上线3个月发展分析

随着“真人美女,秒杀PK”活动上线,蚂蚁网最近几天又渐渐获得业界关注。一些朋友关注到蚂蚁网3个月的发展速度,在msn上反复询问我。想想3个月前,新版蚂蚁网刚刚上线时,业界是多么的怀疑;但其实这3个月,我们做的并不够好,只有将近20万新增用户,略低于我们预先的计划。

不过聊以安慰的有两点:第一,这20万用户中,IT人士非常少,活跃用户各行各业都有(就是没有所谓“小姐”——对于这些情色相关内容,蚂蚁网一律删除,零容忍),这符合我们预定目标;第二,我们没有为这20万用户花1分钱推广费用。总之,3个月,零推广,接近20万白领用户,这是蚂蚁网新版上线以来的基本情况。

在先前,一些业界评论家在讨论SNS网站的时候,都不把蚂蚁网算在内。比如有人说,“蚂蚁网,可以被忽略了吧?”。呵呵。在被“忽略”中,我们不浮躁,不急躁,踏踏实实做我们自己的事业。我过去说过,蚂蚁网团队对SNS的理解和实务,在国内位居前列,我现在亦如是观。。。

因此,我们欢迎真正有勇气,真正想创新的年轻朋友,真正能踏实做事的朋友,加入蚂蚁网团队。目前招聘两名成员:

1, 熟练.net开发工程师:1名

2, 产品经理:1名

有意者请将简历发往:libing#gmail.com。谢谢。

诸位,3个月以后,再见。:)

浏览数:2157 次 星期三, 06月 18th, 2008 互联网 19条评论

51是怎么发展起来的

好久没写博客,懒得写。自己不写,倒是看了很多。基本都不靠谱。越发觉得国内的互联网业界浮躁,很少出现让我惊艳如美国的danah boyd。她在一次会议上,第一句话就说:“关键问题是network,还是networking”。太精辟了。国内互联网评论,就缺乏这样单刀直入的力量。因为观察不深刻,当然总结也不深刻。

国内互联网博客,尤其不能看的是技术人员写的。当然,我不是说他们都不靠谱;但他们写的业界观察博客,不靠谱的比例,畸高。其实做什么事,写什么博;如果换了我天天写博讨论网站架构,底层数据,算法等等,大家肯定认为这是胡说八道——那么,为什么技术人员就能对运营问题指点江山呢?并且肯定就是真知灼见呢?没道理。不专业。这里有一种技术的傲慢。其实很傻。所以国内多数技术背景的人,写的讨论业务的博客;大家反着看,就基本靠谱了。

当然做业务的人写的博客,也有很多不靠谱。比如,前段时间有个哥们,找到我,要给我们做的蚂蚁网指点江山,拿我们和也在做sns的xx网,xx网比较。有一大堆絮叨,把我听烦了。问:你估计一下蚂蚁网、xx和xx这三个网站,每天新增用户各是多少?他说他不知道。我说你连这个都不知道,你凭什么来指导蚂蚁网?我告诉你蚂蚁网每天新增用户是他们的5-10倍,你相信吗?你肯定不信啊。但这是真的。所以,你还是先回去数数数,数清楚了再来指教我。

说这个因为引发我今天写博,是看到了这篇文章,《让我郁闷的51.COM~~~!!!》。这篇文章很标题党啊。哈哈。其实是夸51的一篇文章。但我从来不怀疑博客是软文,我相信这篇文章的作者董柏宏是诚恳的。但是,他的文章中,最重要的一个地方,绝对写错了。我纠正一下。

董文中说,“但51的推广我觉得是来自庞升东的小聪明,那个时候,在QQ上很流行一些让人很容易转发和记住的图片~~~细心的人会发现每个病毒式的图片下面都有“51.COM”,就这个让51.COM的流量狂飙~~~~”。这个说法是完全错误的;如果有做网站推广的人,借鉴这个思路,肯定被带到沟里了。

真相是,如果是图片水印中有网站链接,用户只能在浏览器地址中,手工输入链接访问目标网站;这样对用户来说,是一个极小概率的操作,不可能带来大流量。我做过一次测试,如果我的图片内容带水印,页面访问量是1万的话,从这个页面主动访问目标网站不到5。万分之五的转换率。

庞升东如果真的像董柏宏那样,依靠是图片水印这个“小聪明”,51早就偃旗息鼓了。那么,51的流量,尤其是初始阶段的流量是怎么来的?我有数据,可以提示的确是从qq来的,这里就不详说了。

其实更进一步说,51的用户来源于——钱。我觉得太多的人不了解51了。过去不了解它,乱骂它;现在不了解它,乱夸它。其实51不像没成功时候那么被人骂,也不是现在那么被人夸。大家为什么不能客观一点看待一个网站呢?不要人云亦云,不要在别人努力的时候,踩之;别人光耀的时候,捧之。客观一点吧。

客观的看51,庞升东从不吝惜在发展用户上投资(包括硬件投资)。你看看在湖南,51的线下公交广告;在上海,51的灯箱广告。。。这些是什么?这些都是钱。客观的说,51是坚决地用钱砸出BBS用户的,并且现在依旧在砸。这才是51发展模式的本质。至于“泡与被泡”啊、“小聪明”啊、那些都是细节问题,都没起到决定性作用。一些新的创业者,如果想学习51,没钱,那你怎么学都是细枝末节,怎么学都没戏啊。至于51,换句话说,现在远远没到和QQ分庭抗礼的地步。为啥,谁见过QQ为发展用户而做广告和推广的?

真是很久没写博客了。实在有感于业界的风气。不客观,不深刻,不具有大局观。想想去年,我写的《51节向51学习》,可能是最早夸庞升东的人之一,那时多数人还在计较庞升东“流氓”什么的;而现在,晕,转向了,n多人又开始夸51,这又成了潮流。呵呵。

最后惯例做个广告哈:蚂蚁网因业务发展需要,继续扩大团队,现急聘1名.net熟手,1名数据库高手。有意者请发邮件:libing#gmail.com。谢谢。

浏览数:5153 次 星期三, 05月 28th, 2008 互联网 43条评论

默哀

浏览数:1240 次 星期二, 05月 20th, 2008 互联网 9条评论

“家乐福事件”的网络传播分析

今天keso分享了《中国经营报》记者李媛、李立、蔡放的深度报道《抵制家乐福中的新意见领袖传播路线》。诚如keso所言,“记者的这种调查,有价值。。。,是因为每个互联网上的群体事件,一定有它自己的引爆路径,确实值得仔细分析”。我仔细阅读了这篇报道,发现记者在分析家乐福事件的传播过程,确实提出了真问题:1,抵制事件是如何产生的;2,抵制事件是如何传播的。但记者的答案显然错了——远远高估所谓“网络社区意见领袖”和mop网站在这两个阶段的作用。(这里,“网络社区”特指BBS论坛)。

一、家乐福事件的传播过程

先概述一下“家乐福事件”的传播。它非常清晰地呈现五个阶段:一,酝酿,4月9日前后,法国站火炬传递结束当天,国内所有形式的媒体广泛、持续、高密度报道,尤其是对金晶的报道;二,网络传播,这大约是从4月10号开始,国内主要论坛出现第一版“动员令”(第一版“动员令”的特点是只号召北京地区抵制家乐福);随后十来天,在QQ群、MSN红心和BBS论坛持续传播;三,个人行动,4月13日,北京女艺人张萱在白石桥家乐福举牌抗议(即网上流传的白石桥mm);四,手机传播,基本上从13号之后,很多人的手机上都收到朋友传的相关抵制信息;五,群体事件,从18号开始,合肥、武汉、西安各地都有不同规模的到家乐福店抗议活动

这里有一个值得注意的地方:在上述五个阶段全过程,自始至终都有传统媒体在进行持续、高强度、深度报道——传统媒体和网络媒体整合互动报道,才使得“家乐福事件”成为最近半个月社会热点事件。

二、家乐福事件的产生原因

关于家乐福事件的产生,在《抵》文中,记者按图索骥,追到“抵制贴”最开始发表论坛(mop)和发贴人(水婴)。这给人一个感觉,似乎家乐福事件能够产生,在于这些“意见领袖”在关键时刻做出关键作用。

记者的调查功夫值得敬佩。但是,网络热点事件其实有两类。第一类网络热点事件是基于“人”的。比如芙蓉姐姐、艳照门——在基于“人”的热点事件中,确实存在key man,存在记者所言“意见领袖”。比如芙蓉姐姐事件中的芙蓉姐姐;艳照门中的陈冠希和奇拿。第二类网络热点事件是基于“事”的。比如轰炸大使馆事件,911事件,以及这次的家乐福事件。

具体以家乐福事件来说。它的产生,绝非因为“水婴”的一个帖子。事实上,没有“水婴”,还会有火婴、土婴。。。家乐福产生的真正原因,在于国内几乎所有媒体形式,在传播几乎同样的一条信息:以法国,美国为代表的西方媒体,在纵容zd,抵制圣火。这里,我说的是所有媒体:电视,电台,报纸,网络门户,网络论坛,QQ和msn。。。。。。我们处于一个媒体的时代,当所有媒体,高强度、高密度说着同一个声音;那么对群众来说——这就是“真理”。

群众是朴素的。当大家感到民族和国家受到侮辱时,每个人都本能地希望为民族和国家贡献一己之力。于是就有了行动。至于这个行动到底是“家乐福”,还是“lv”,只是一个或然事件;而行动本身,是一个必然事件。所以,从本质上来说,家乐福事件之所以能产生,真正的始作俑者是所有媒体发出了“同一个声音”。

三、家乐福事件的网络传播特点:QQ群和MSN的力量

对于上网多年的老网民,类似家乐福事件,我见过好几次了;而且事件产生原因如上所述。只要“同一个声音”过去存在,现在存在,将来还存在;那么过去,现在,将来也会不断出现这类事件。我毫不吃惊。都一拨拨的,就跟唱戏一样,你方唱罢我登场。60年代生人搞完了,70生人上;70生人搞完了,80生人上。现在是80后当主角而已,以后还会有90生人出场。近百年来,咱中国什么都缺,就是不缺大好的热血青年。

这次家乐福事件,真正有新意之处在于网络传播中,QQ群和msn成为关键工具,尤其是前者。“QQ群”完全可以说不是一个IM产品,而是“小社区”。在“QQ群”参与下,中文网络传播形态可以用这样一个比喻:门户网站和大型社区类似航空母舰,产生“主要内容”;中小型网站和博客类似护卫舰,产生“补充内容”;QQ群类似舰载飞机,他们“飞”出去,专门负责“传播内容”。

至于MSN,这次“红星爱中国”的行动能广泛传播,关键得益于前段时间MSN的慈善签名活动。那次活动是这次的“预演”,启蒙了多数msn用户使用签名来表达心情。否则,“红星爱中国”不可能会这么火。

四、“网络推手”和“意见领袖”

最后想借这篇博客,说说“网络推手”和“意见领袖”。很多人对网络事件不熟悉,有误解,以为真的有什么“网络推手”。但其实如上叙述,网络两类热点事件中,第一类基于“人”的热点事件中,存在策划的可能性,存在“网络推手”。但关键还是“人”本身是否具有话题。比如芙蓉姐姐,没策划也能火,有了策划火得更大而已。第二类基于“事”的热点事件,绝对没有“网络推手”,只有关键媒体。

至于“意见领袖”的情况差不多。当前中国存在专业领域的“意见领袖”;但不存在真正普遍范围的“意见领袖”。对于后者,除了CCTV和《人民日报》,谁又敢说自己是“意见领袖”呢?

事件。大约半个月前,业界的一些论坛突然出现原腾讯公司员工“诉苦”帖。苦主们在文章中,把腾讯描绘成恶霸一样的企业,对离职员工居然予以“起诉”。但在这些惨情文字的背后,我注意到两点:第一,这15名员工一直没说自己目前在哪家公司;第二,这15名被起诉员工绝非目前失业在家的苦主,而肯定是在从腾讯跳槽之后拿着高薪。

“苦主”不是真的那么“苦”,那为什么业界论坛突然不约而同出现这些“诉苦”帖呢?只有一个解释:这是一次“有组织、有策划、有预谋”的网络公关,并且是这15名员工所在的神秘公司和腾讯之间,即将摊牌前的网络造势。而且可以断定,在这次神秘公司和腾讯的博弈中,神秘公司应处于不利位置,所以才希望借势网络舆论。顺带总结一条真理:凡是网络论坛突然“整齐”出现某事件帖,且事件非公共事件,则背后必然有利益方。说白了,类似遇到这样的事情,压根不用轻易同情某方或指责某方。最好的态度是:看戏。免费的网络攻防战,不看白不看。

所以,当“诉苦”帖出现后,我一直饶有兴味地等待揭晓谜底——到底谁动了腾讯的奶酪?我原以为这个答案需要点时间,没想到事态肯定已经发展到图穷匕见的阶段。因为没多久,答案就自动揭晓:51.com

上面是整个事件的第一回合。点评一下,在这个回合中,51.com无论事先是其员工身份“诉苦”,还是事后以公司身份回应支持“跳槽”,种种做法并没有得分。为什么没得分?第一,这不是公共事件,只是两个公司商业之争——虽然51拼命试图把这个事件转换为“反垄断”之类的公共事件,但他确实不是;第二,苦主也不是真的就那么“苦”,所以同情分得得不多。

随后,双方第二回合开始了。这次发起方应是腾讯相关,并且也是利用业界论坛——同样,在业界论坛整齐地出现了一批帖子,这批帖子指出彩虹QQ的幕后是51.com。看到这里,我是看明白了。

先前我一直想不通,为什么马化腾会真的在乎51.com挖了他的人。有人说了,你不知道吗?听说51.com现在是腾讯最大的竞争对手。这您是外行了。这您是没看51.com真实流量分布了。51.com空间流量别说和腾讯比,就是和腾讯空间,都不是一个数量级。而在我的印象中,说51.com是腾讯的竞争对手的,好像就只有庞升东;以及一些“不明真相”的群众。(“不明真相”这个词用在这里很酷吧?哈哈)

那么,如果从业务上来说,马化腾不用特别在意51.com,为什么他又做出如此“强硬”的举动呢?这就要说到“QQ插件”了。马化腾对QQ插件的策略是“抓大放小”,小插件其实一直都有,而且活得也都不错。而若干年来,我见过n多小插件试图要做两个关键应用“显ip”和“显隐身”。

或者这么说吧,QQ插件唯一存在的必要性就是“显IP”或“显隐身”(去广告都是附属属性)。对于“显IP”几乎所有qq插件都做到了,技术上没难点啊;而对于“显隐身”,十年来,我几乎没见到一款qq插件稳定地做到——直到出现了“彩虹QQ”。

大约半年前,我第一次使用“彩虹QQ”,测试正常后我心说:彩虹QQ肯定会比珊瑚虫更火,更流行。然后我立刻想到:十年来,n多插件团队试图攻克的“显隐身”难关,为什么就“彩虹QQ”突破了呢;并且,很显然彩虹qq团队有绝活,使得没有别的插件团队能跟进!

现在答案都揭晓了。彩虹QQ背后是51.com,51.com当然有“绝活”啊——就是那些从腾讯跳槽到51.com的技术人才啊!难怪马化腾要对付51.com,因为51.com不是在“空间”这类侧翼阵地向其进攻,而是直接正面进攻腾讯的核心价值:IM

上面是整个事件的第二回合。点评一下,在这个回合中,腾讯公司先发制人,把“彩虹QQ”的内幕抛出,这让51.com相当的措手不及,因此产生其发言人黄绍麟头天否认,公司却第二天承认这样的滑稽闹剧。而尤其有趣的是,腾讯把整个事件总结为:“居然有合法注册的企业从事外挂制作,我们难以置信”。这句话非常到位。因为腾讯说到一个关键点:格局。

格局。商战亦是战争。战争是男人的游戏,需要有格局;而不是韦小宝那样撒一把白灰就跑。

前几年,我一直是51.com的有限度支持者。比如我可能是第一个在业界提出,51.com的一些产品做得有特色,大家可以多多学习;我也是非常早地呼吁大家重视51.com的发展。但我的支持一直是“有限度”的,因为51.com当时的一些做法也确实比较拿不出手,是我不认可的。

都不说用9991做弹窗,都不说试图收购“番茄花园”的传闻,都不说线下推广面向“特殊人群”的传闻,这些事情我都认为不算太过分。我觉得51.com比较过分的是他的“数据”,他的“数据”很难让人相信,而且比较搞笑。

比如老donews都记得,前几年有人贴出过51的在线人数生成器;我相信当时很多人都测试了,果然如此。51.com所显示的在线人数,楞是生成的,手工可调的;而且这点糗事居然还被曝光了,搞笑得很。

但是在当时,虽然51.com已拿到两轮投资了,不算一个小公司了,我还是没说什么,相当的理解和容忍创业网站的不易;同时支持他们,呼吁业界重视51.com的发展——这就是前段时间,我对51.com“有限度”支持的态度。

真正让我转变的是51.com的开放平台上线后,这个时候的51已经拿了几千万美元投资,估值已经是几亿美元的大型互联网网站。当时我又去测试,然后发现他们还在手工调整数据,数据特别不靠谱。我当时就怒了:小公司创业的时候,搞点“奇技淫巧”其实很正常,大家也可以理解和容忍;而现在你51.com都已经是那么大的公司了,怎么还搞这些不靠谱的事情——尤其是,“开放平台”说白了,是利用程序员的劳动力资源,如想运行正常,作为发起方的51.com尤须“诚信”。但是,如果那些最最最基础的数据都弄虚作假,并且习惯性作假,请问如何让大家相信你的“诚信”呢?

诚信,就是一个公司的“格局”。或者说,盗亦有道,真正的“格局”是应该做大事。如果老是搞一些小聪明的投机取巧,这么能cover住一个大企业,以及大资金?

而腾讯公司最新声明,其实就是点出了这点。比较而言,google拿着巨资考虑解决全球气候变暖,咱对51也没太大期望,但51拿着几千万美元却去做腾讯QQ插件——腾讯的员工肯定充满自豪。

格局太低了。上不了台面啊。

屁股。在这次彩虹QQ事件中,最傻的就是黄绍麟了。作为公司发言人,头天否认;第二天公司却承认,活生生被公司“出卖”。尤其是,作为《数字之墙》博主的黄绍麟,为了一份工作,他损失的是自己最宝贵的——公信力。

我一直是《数字之墙》的老读者,虽然我从没见过他。在黄加入51之前,他的博客很有价值,很多观点都是“干货”;而当他加入51之后,几次读他的博客,我都心说:哟,这不是庞升东吗?!

真是这样的,不怕黄先生笑话,自从他加入51之后,我认为“屁股决定脑袋”了。他的文章,他代表51的那些“发言人”谈话,基本我都是“反”着读了——他认为做得不对的地方,我会考虑其价值;他认为必须要做的地方,我会考虑是否有陷阱。真这样的。我也推荐大家这样“反读”一下试试。呵呵。仅供参考。

而对于黄绍麟的博客“变迁”,对于他的“屁股决定脑袋”,最好的对比其实就是我自己。我的博客“麦田的读书生活”,只要谈到蚂蚁相关业务,从不讳言就是PR,绝对主观。但是,我和黄绍麟有两点区别:

1,我是直言相告,只要谈及蚂蚁相告业务,都是pr,爱信不信;黄绍麟的《数字之墙》在其加入51之后,依旧貌似客观

2,我任何时候都不会否认事实。我可能回避,可能顾左右而言他,也可能说“今天天气哈哈哈”;但是,我,从来不否认事实。黄绍麟先生在这点上和我有本质区别,他胆大,他可以头天否认事实,第二天再让公司把他否认。

其实还有一点我没说。蚂蚁虽小,但我是蚂蚁的老板,我拿自己的公信力赌我自己的事业,输赢都是我自己的事情,我心甘情愿;但你黄绍麟不同了,51.com又不是你黄绍麟的,何苦赌得那么大呢?

更何况又赌在一个格局很小的棋盘上。“傻”就一个字,我不说两次。

浏览数:6591 次 星期三, 11月 26th, 2008 互联网 3条评论

博客已经过时了。。。。。。

作为一个活跃的博客(Blog)作者,三年多以来,我一直坚持更新一个专业博客《麦田的读书生活》。在这份基本上保持每周更新的博客上,我一直以“自媒体”的模式,几乎全部文章都围绕互联网网站运营,尤其是社区和电子商务方面内容。这份博客给我带来了一些所谓“名声”和快乐,带来了非常高的访问量——但现在,我却在认真思考一个问题:是不是应该关了这个博客。

因为,博客(Blog)已经过时了。

尘埃落定的博客。博客一诞生就存在两种属性,“自媒体”属性和“交互”属性。以国内来说,娱乐界的徐静蕾,文化界的王小峰、和菜头,IT界的keso等等,他们的博客全都是“自媒体”;而散落在qzone,百度空间千万普通人的博客日记,他们的博客全都是“交互”属性。这两类属性的博客无论从传播模式还是“功效”上来说,截然不同。在中文博客发展历史上,曾经出现过两类博客谁算“正宗”的争论,但现在看来,这是一个“伪问题”。两类博客都是博客。此外,中文博客网站排位之争,也尘埃落定——从“自媒体博客”来说,新浪做到了老大;从“交互博客”来说,qzone做到了老大。新浪和QQ,就是中文网络的——博客双雄。War is over。

现在反思这场时代性的“战争”,有一些比较有趣的结论:

1, 所有挟持“博客”概念(应用)的新兴网站,即使获得了投资,也都败于老牌网站的品牌优势(新浪)和用户优势(QQ)。即:概念(应用)+资本<品牌或用户

2, 因为我自己的工作经历(曾就职于某博客网站),所以我认为,新兴网站其实有过可能赢得老牌网站的机会“窗口期”;但在关键时刻,新兴网站既没有建立起“品牌”,又没有建立起“用户”,错失良机

3, “博客”这个当时的新兴概念,自身存在的上述“双重属性”,也客观上使得竞争的优势天平,偏向老牌网站——博客的“自媒体”属性,更有利于已经有“品牌”的网站,所以新浪会赢;博客的“交互”属性,更有利于已经有“用户”的网站,所以QQ会赢

4, 但最具有戏剧性的是,恰恰也是因为博客自身的“双重属性”,使得“博客”只是互联网的过渡性产品(应用)——“自媒体”属性,不如“网络媒体(门户)”有效;“交互”属性,对低端用户的要求又过高。

5, 其实我想说的是,博客,就是一个先天就“不完善”的应用;博客,就是一个缺乏商业价值的应用。因此无论“自媒体”,还是“交互”,哪条路走起来都很难,而且商业化方面,效率都不高。

6, 诸位,为什么这么多人,这么多年,做博客做的这么累;诸位,因为我们在一个几乎不可能成功的战场上,试图完成不可能之任务。

7,“博客过时了”并不是说个人以“博客”或“日记”这种方式,持续写作、表达的欲望会“过时”;每个人都有文字表达的欲望,这种欲望永远不会“过时”。只是在“博客时代”,这种欲望由“博客”工具来实现;但在“SNS时代”,这种欲望由sns网站“日记”工具来实现。事实上,几乎所有sns网站都有“日记”功能区块,即承担这种文字表达欲望。传统的博客应用,会成为sns应用的一个子集。

SNS是“博客终结者”。最近facebook火了,很多人看到的是“校园”或“白领”。我认为那只是表象。我曾经写过《巴别塔的倒掉:Facebook和Google之争的真相》,提到facebook的一些本质特性。但我现在认为,以Facebook为代表的SNS的真正力量,是“博客终结者”——SNS应用在“自媒体”和“交互”两方面,都比博客应用更具有效率。博客完成了网民的“主体性”,SNS将完成网民的“主体间性”。详细分析不展开了。

集中的门户——分散的博客——集中的SNS,互联网的发展就是这样不断螺旋上升、前进。

(完)

后记:

上文的思考仅是我对网站发展模式和脉络的思考,纯粹个人观点,不针对任何网站,尤其是博客网站。没准我的思考是错的呢,所以现在做着博客的哥们,不要介意。:)

另外透露一下,我确实在考虑永久关闭“麦田的读书生活”博客,而只在3个SNS类型网站交流,朋友们可以去那里找我:

蚂蚁网(http://www.mayi.com/people/41/)

5g(http://maitian.5gsns.com/)

Techweb同事录(http://home.techweb.com.cn/756)

浏览数:9788 次 星期四, 07月 3rd, 2008 互联网 98条评论

蚂蚁网上线3个月发展分析

随着“真人美女,秒杀PK”活动上线,蚂蚁网最近几天又渐渐获得业界关注。一些朋友关注到蚂蚁网3个月的发展速度,在msn上反复询问我。想想3个月前,新版蚂蚁网刚刚上线时,业界是多么的怀疑;但其实这3个月,我们做的并不够好,只有将近20万新增用户,略低于我们预先的计划。

不过聊以安慰的有两点:第一,这20万用户中,IT人士非常少,活跃用户各行各业都有(就是没有所谓“小姐”——对于这些情色相关内容,蚂蚁网一律删除,零容忍),这符合我们预定目标;第二,我们没有为这20万用户花1分钱推广费用。总之,3个月,零推广,接近20万白领用户,这是蚂蚁网新版上线以来的基本情况。

在先前,一些业界评论家在讨论SNS网站的时候,都不把蚂蚁网算在内。比如有人说,“蚂蚁网,可以被忽略了吧?”。呵呵。在被“忽略”中,我们不浮躁,不急躁,踏踏实实做我们自己的事业。我过去说过,蚂蚁网团队对SNS的理解和实务,在国内位居前列,我现在亦如是观。。。

因此,我们欢迎真正有勇气,真正想创新的年轻朋友,真正能踏实做事的朋友,加入蚂蚁网团队。目前招聘两名成员:

1, 熟练.net开发工程师:1名

2, 产品经理:1名

有意者请将简历发往:libing#gmail.com。谢谢。

诸位,3个月以后,再见。:)

浏览数:2157 次 星期三, 06月 18th, 2008 互联网 19条评论

51是怎么发展起来的

好久没写博客,懒得写。自己不写,倒是看了很多。基本都不靠谱。越发觉得国内的互联网业界浮躁,很少出现让我惊艳如美国的danah boyd。她在一次会议上,第一句话就说:“关键问题是network,还是networking”。太精辟了。国内互联网评论,就缺乏这样单刀直入的力量。因为观察不深刻,当然总结也不深刻。

国内互联网博客,尤其不能看的是技术人员写的。当然,我不是说他们都不靠谱;但他们写的业界观察博客,不靠谱的比例,畸高。其实做什么事,写什么博;如果换了我天天写博讨论网站架构,底层数据,算法等等,大家肯定认为这是胡说八道——那么,为什么技术人员就能对运营问题指点江山呢?并且肯定就是真知灼见呢?没道理。不专业。这里有一种技术的傲慢。其实很傻。所以国内多数技术背景的人,写的讨论业务的博客;大家反着看,就基本靠谱了。

当然做业务的人写的博客,也有很多不靠谱。比如,前段时间有个哥们,找到我,要给我们做的蚂蚁网指点江山,拿我们和也在做sns的xx网,xx网比较。有一大堆絮叨,把我听烦了。问:你估计一下蚂蚁网、xx和xx这三个网站,每天新增用户各是多少?他说他不知道。我说你连这个都不知道,你凭什么来指导蚂蚁网?我告诉你蚂蚁网每天新增用户是他们的5-10倍,你相信吗?你肯定不信啊。但这是真的。所以,你还是先回去数数数,数清楚了再来指教我。

说这个因为引发我今天写博,是看到了这篇文章,《让我郁闷的51.COM~~~!!!》。这篇文章很标题党啊。哈哈。其实是夸51的一篇文章。但我从来不怀疑博客是软文,我相信这篇文章的作者董柏宏是诚恳的。但是,他的文章中,最重要的一个地方,绝对写错了。我纠正一下。

董文中说,“但51的推广我觉得是来自庞升东的小聪明,那个时候,在QQ上很流行一些让人很容易转发和记住的图片~~~细心的人会发现每个病毒式的图片下面都有“51.COM”,就这个让51.COM的流量狂飙~~~~”。这个说法是完全错误的;如果有做网站推广的人,借鉴这个思路,肯定被带到沟里了。

真相是,如果是图片水印中有网站链接,用户只能在浏览器地址中,手工输入链接访问目标网站;这样对用户来说,是一个极小概率的操作,不可能带来大流量。我做过一次测试,如果我的图片内容带水印,页面访问量是1万的话,从这个页面主动访问目标网站不到5。万分之五的转换率。

庞升东如果真的像董柏宏那样,依靠是图片水印这个“小聪明”,51早就偃旗息鼓了。那么,51的流量,尤其是初始阶段的流量是怎么来的?我有数据,可以提示的确是从qq来的,这里就不详说了。

其实更进一步说,51的用户来源于——钱。我觉得太多的人不了解51了。过去不了解它,乱骂它;现在不了解它,乱夸它。其实51不像没成功时候那么被人骂,也不是现在那么被人夸。大家为什么不能客观一点看待一个网站呢?不要人云亦云,不要在别人努力的时候,踩之;别人光耀的时候,捧之。客观一点吧。

客观的看51,庞升东从不吝惜在发展用户上投资(包括硬件投资)。你看看在湖南,51的线下公交广告;在上海,51的灯箱广告。。。这些是什么?这些都是钱。客观的说,51是坚决地用钱砸出BBS用户的,并且现在依旧在砸。这才是51发展模式的本质。至于“泡与被泡”啊、“小聪明”啊、那些都是细节问题,都没起到决定性作用。一些新的创业者,如果想学习51,没钱,那你怎么学都是细枝末节,怎么学都没戏啊。至于51,换句话说,现在远远没到和QQ分庭抗礼的地步。为啥,谁见过QQ为发展用户而做广告和推广的?

真是很久没写博客了。实在有感于业界的风气。不客观,不深刻,不具有大局观。想想去年,我写的《51节向51学习》,可能是最早夸庞升东的人之一,那时多数人还在计较庞升东“流氓”什么的;而现在,晕,转向了,n多人又开始夸51,这又成了潮流。呵呵。

最后惯例做个广告哈:蚂蚁网因业务发展需要,继续扩大团队,现急聘1名.net熟手,1名数据库高手。有意者请发邮件:libing#gmail.com。谢谢。

浏览数:5153 次 星期三, 05月 28th, 2008 互联网 43条评论

默哀

浏览数:1240 次 星期二, 05月 20th, 2008 互联网 9条评论

“家乐福事件”的网络传播分析

今天keso分享了《中国经营报》记者李媛、李立、蔡放的深度报道《抵制家乐福中的新意见领袖传播路线》。诚如keso所言,“记者的这种调查,有价值。。。,是因为每个互联网上的群体事件,一定有它自己的引爆路径,确实值得仔细分析”。我仔细阅读了这篇报道,发现记者在分析家乐福事件的传播过程,确实提出了真问题:1,抵制事件是如何产生的;2,抵制事件是如何传播的。但记者的答案显然错了——远远高估所谓“网络社区意见领袖”和mop网站在这两个阶段的作用。(这里,“网络社区”特指BBS论坛)。

一、家乐福事件的传播过程

先概述一下“家乐福事件”的传播。它非常清晰地呈现五个阶段:一,酝酿,4月9日前后,法国站火炬传递结束当天,国内所有形式的媒体广泛、持续、高密度报道,尤其是对金晶的报道;二,网络传播,这大约是从4月10号开始,国内主要论坛出现第一版“动员令”(第一版“动员令”的特点是只号召北京地区抵制家乐福);随后十来天,在QQ群、MSN红心和BBS论坛持续传播;三,个人行动,4月13日,北京女艺人张萱在白石桥家乐福举牌抗议(即网上流传的白石桥mm);四,手机传播,基本上从13号之后,很多人的手机上都收到朋友传的相关抵制信息;五,群体事件,从18号开始,合肥、武汉、西安各地都有不同规模的到家乐福店抗议活动

这里有一个值得注意的地方:在上述五个阶段全过程,自始至终都有传统媒体在进行持续、高强度、深度报道——传统媒体和网络媒体整合互动报道,才使得“家乐福事件”成为最近半个月社会热点事件。

二、家乐福事件的产生原因

关于家乐福事件的产生,在《抵》文中,记者按图索骥,追到“抵制贴”最开始发表论坛(mop)和发贴人(水婴)。这给人一个感觉,似乎家乐福事件能够产生,在于这些“意见领袖”在关键时刻做出关键作用。

记者的调查功夫值得敬佩。但是,网络热点事件其实有两类。第一类网络热点事件是基于“人”的。比如芙蓉姐姐、艳照门——在基于“人”的热点事件中,确实存在key man,存在记者所言“意见领袖”。比如芙蓉姐姐事件中的芙蓉姐姐;艳照门中的陈冠希和奇拿。第二类网络热点事件是基于“事”的。比如轰炸大使馆事件,911事件,以及这次的家乐福事件。

具体以家乐福事件来说。它的产生,绝非因为“水婴”的一个帖子。事实上,没有“水婴”,还会有火婴、土婴。。。家乐福产生的真正原因,在于国内几乎所有媒体形式,在传播几乎同样的一条信息:以法国,美国为代表的西方媒体,在纵容zd,抵制圣火。这里,我说的是所有媒体:电视,电台,报纸,网络门户,网络论坛,QQ和msn。。。。。。我们处于一个媒体的时代,当所有媒体,高强度、高密度说着同一个声音;那么对群众来说——这就是“真理”。

群众是朴素的。当大家感到民族和国家受到侮辱时,每个人都本能地希望为民族和国家贡献一己之力。于是就有了行动。至于这个行动到底是“家乐福”,还是“lv”,只是一个或然事件;而行动本身,是一个必然事件。所以,从本质上来说,家乐福事件之所以能产生,真正的始作俑者是所有媒体发出了“同一个声音”。

三、家乐福事件的网络传播特点:QQ群和MSN的力量

对于上网多年的老网民,类似家乐福事件,我见过好几次了;而且事件产生原因如上所述。只要“同一个声音”过去存在,现在存在,将来还存在;那么过去,现在,将来也会不断出现这类事件。我毫不吃惊。都一拨拨的,就跟唱戏一样,你方唱罢我登场。60年代生人搞完了,70生人上;70生人搞完了,80生人上。现在是80后当主角而已,以后还会有90生人出场。近百年来,咱中国什么都缺,就是不缺大好的热血青年。

这次家乐福事件,真正有新意之处在于网络传播中,QQ群和msn成为关键工具,尤其是前者。“QQ群”完全可以说不是一个IM产品,而是“小社区”。在“QQ群”参与下,中文网络传播形态可以用这样一个比喻:门户网站和大型社区类似航空母舰,产生“主要内容”;中小型网站和博客类似护卫舰,产生“补充内容”;QQ群类似舰载飞机,他们“飞”出去,专门负责“传播内容”。

至于MSN,这次“红星爱中国”的行动能广泛传播,关键得益于前段时间MSN的慈善签名活动。那次活动是这次的“预演”,启蒙了多数msn用户使用签名来表达心情。否则,“红星爱中国”不可能会这么火。

四、“网络推手”和“意见领袖”

最后想借这篇博客,说说“网络推手”和“意见领袖”。很多人对网络事件不熟悉,有误解,以为真的有什么“网络推手”。但其实如上叙述,网络两类热点事件中,第一类基于“人”的热点事件中,存在策划的可能性,存在“网络推手”。但关键还是“人”本身是否具有话题。比如芙蓉姐姐,没策划也能火,有了策划火得更大而已。第二类基于“事”的热点事件,绝对没有“网络推手”,只有关键媒体。

至于“意见领袖”的情况差不多。当前中国存在专业领域的“意见领袖”;但不存在真正普遍范围的“意见领袖”。对于后者,除了CCTV和《人民日报》,谁又敢说自己是“意见领袖”呢?

作者: gvtbs 发布时间: 2009-10-21

相关阅读 更多

热门阅读

-

office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具

office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具

阅读:74

-

如何安装mysql8.0

如何安装mysql8.0

阅读:31

-

Word快速设置标题样式步骤详解

Word快速设置标题样式步骤详解

阅读:28

-

20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)

20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)

阅读:37

-

HTML如何制作表单

HTML如何制作表单

阅读:22

-

百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!

百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!

阅读:31

-

ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?

ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?

阅读:24

-

react和vue的区别及优缺点是什么

react和vue的区别及优缺点是什么

阅读:121

-

支付宝人脸识别如何关闭?

支付宝人脸识别如何关闭?

阅读:21

-

腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?

腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?

阅读:28